Sommaire

En 1804, nous sommes à l’époque où Parme, Rome, Hambourg et Genève sont des préfectures françaises. Napoléon Bonaparte, 1er consul, est sacré Empereur des Français. Succédant à Louis XVI, il est important de noter que l’Europe est déjà française, il existe une culture, un art français, et la langue française est parlée dans toutes les chancelleries Européennes. Ainsi, avant d’avoir son Empereur, la France possède déjà son propre Empire.

Cet Empire, est fragile car pour en assurer sa pérennité, Napoléon mène constamment des guerres. De ce fait, l’organisation d’un bon système de santé militaire doit être importante pour pouvoir faire face au grand nombre de victimes et de blessés de guerre. Cette organisation repose sur six inspecteurs généraux que nous verrons par la suite de cet écrit, sous une tutelle exaspérante d’ordonnateurs et de commissaires de guerres, cupides et tout puissants et qui ne connaissent rien à la santé : « Le Conseil de santé a été, de nouveau, supprimé et remplacé par six inspecteurs généraux (…) sous la tutelle (…) des ordonnateurs et commissaires des guerres (…) et sont tout puissants en matière de fonctionnement des formations sanitaires et des évacuations ». (Sandeau, 2004).

Par le biais de ce mémoire nous essaierons de répondre à la problématique suivante : "Quelle est la place du pharmacien au sein du « système de santé des armées Napoléonien lors des conquêtes de l’Empire (1804-1815) ? "

Nous détaillerons dans un premier temps le statut du pharmacien pendant l’Empire, et nous allons voir que ce dernier n’a pas un statut enviable. Ensuite nous verrons la place qu’il occupe dans le service de santé des armées napoléoniennes. Enfin, nous étudierons l’organisation du ravitaillement sanitaire lors des campagnes.

Durant le XIXème siècle la pharmacie repose principalement sur l’usage de plantes médicinales, tisanes, champignons, liqueurs, teintures ; pour la plupart à l’action très limitée. Le statut de l’apothicaire est peu enviable tout comme celui de ses collègues chirurgiens, médecins, infirmiers et des autres soignants, considérés comme « en bas de l’échelle des armées ». Le pharmacien dépend des commissaires de guerres qui ne connaissent que médiocrement la santé, qui se moquent du malade ou des blessés, et qui sont cupides de surcroît. Le pharmacien tout comme ses confrères, n’est que commissionné durant les campagnes. Ainsi l’officier de santé n’est donc pas reconnu militaire de carrière et ; à ce titre, n’a pas le droit de revêtir l’épaulette et n’a pas de pension ni de retraite. Le pharmacien et plus globalement les officiers de santé sont dans l’obligation de rentrer chez eux à la vie civile, pour revenir si nécessaire quelques temps plus tard à la vie militaire, lors d’une autre campagne. Le recrutement des pharmaciens et plus globalement des officiers de santé est laborieux suite au fait d’un très grand nombre de licenciement sous le Consulat sans aucune pension de reversée. Ainsi les officiers de santé expérimentés passeront leur tour et laisseront la place à des médecins, chirurgiens, pharmaciens de « pacotille » : inexpérimentés, parfois encore étudiants… A leurs côtés, malgré leur faible nombre, quelques excellents officier de santé demeurent. (Sandeau, 2004) Ainsi l’engagement des pharmaciens et du praticien en général repose sur un sentiment patriote : « par l'élan patriotique dans ces périodes troublées et leur intérêt pour la vie guerrière ». (Burnat, Janvier 2015).

Bien qu’il lance la médecine moderne, le service de santé des armées (SSA) est à l’époque peu valorisé par l’Empereur : « Napoléon, […] a une piètre opinion des officiers de santé qu'il ne veut pas voir sur le champ de bataille […] ils gênent le déroulement des manœuvres et les mouvements de troupes » (Sandeau, 2004). Il néglige alors pendant de longue années l’organisation médicale sur le terrain et de fait la santé de ses hommes. Ainsi l’effectif et les compétences du service de santé des armées sont trop faibles si tant est qu’il deviendra au fur et à mesure une grosse lacune de l’armée Napoléonienne. Selon Jacques Sandeau lorsque l’Empire se lance dans ses conquêtes le service de santé des armées est trop faible pour faire face au nombre de victimes. Le SSA bien que conduit par des professionnels de santé dévoués, ne sera jamais à lui seul un corps d’officier bien définit. Tout au long des conquêtes Napoléoniennes les personnes y étant autorisées, comme Percy par exemple ne cessent de demander l’amélioration du service de santé des armées.

L’empire et les conquêtes napoléoniennes n’ont pas apporté beaucoup de modifications à l’uniforme du SSA. Le pharmacien de la Grande Armée revêt un uniforme qui lui est propre inspiré des officiers d’état-major. Comme nous l’avons précédemment mentionné, le pharmacien n’est pas un militaire de carrière et à ce titre ne porte pas l’épaulette : « L'empereur ne crut pas bon d'accorder aux officiers de santé l'épaulette que Percy avait si chaleureusement réclamée pour eux ». (Bastian, 1962). Le pharmacien de la grande armée arbore un plumet rouge sur la tête. Il porte une veste et une culotte de drap bleu, avec des collets, revers et parements en velours vert. Le code couleur n’est pas le même pour le chirurgien qui portera du rouge et le médecin du noir. Le pharmacien porte un gilet rouge ou blanc sous sa veste en fonction des saisons. Il est chaussé de bottes en cuir. (annexe 1). Enfin, il est armé d’une épée d’infanterie dont il n’a que peu d’usage.D’après Bastian, lors de la seconde partie de l’Empire en 1812 l’uniforme connait quelques modifications notamment, la suppression des plumets de 50 cm et celle des revers. La simplification de la tenue ne modifie pas le « code couleur » des uniformes est donc peu marquante pour les uniformes du système de santé des armées en général.

Au sein de l’armée napoléonienne, comme ses collègues du SSA, les pharmaciens sont hiérarchisés de façon militaire avec trois grades différents :

Le pharmacien major (ou de 1ère classe), le pharmacien aide major (ou de 2ème classe), et les pharmaciens sous aides majors (ou de 3ème classe). Il en est de même pour les chirurgiens qui sont aussi hiérarchisés en trois grades, néanmoins le médecin n’a que deux grades différents, celui de major et d’aide major.

Ensuite nous trouvons le pharmacien en chef, au-dessus de la hiérarchie. Enfin nous avons le Pharmacien inspecteur général, qui est incarné par l’illustre Antoine Augustin Parmentier. Celui-ci est au-dessus de toute la hiérarchie, et du pharmacien en chef. Le pharmacien inspecteur général appartient à la direction générale du Service de santé, constituée de six membres et pas des moindres : Larrey, Heurteloup, Percy, Desgenettes, Coste, et Parmentier. Ils représentent à eux six la direction générale du service de santé.

Enfin cette direction est sous tutelle des commissaires, ordonnateurs. Ils règlent ensemble les évacuations, et les formations sanitaire d’après J. Sandeau. (Sandeau, 2004)

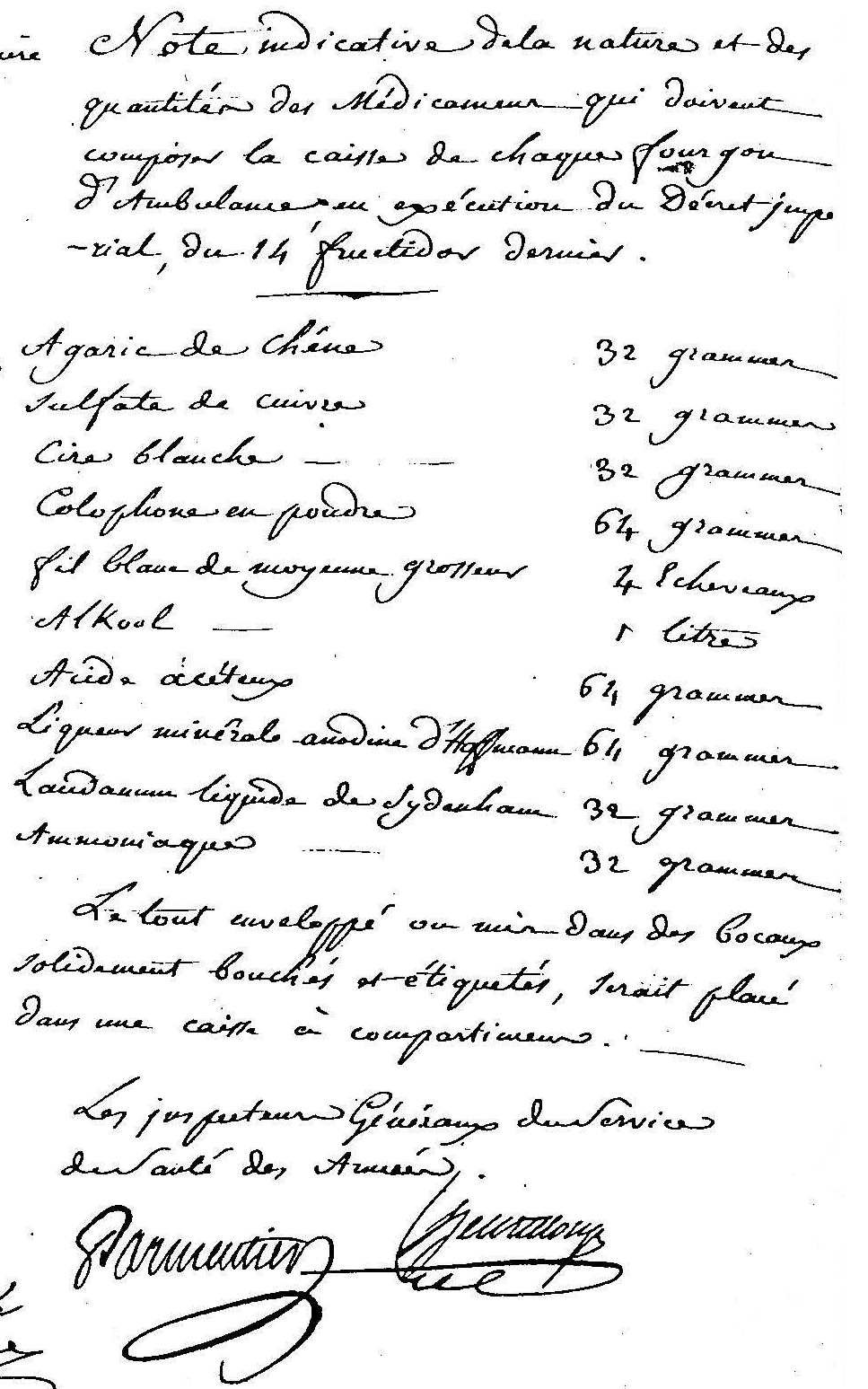

Ci-dessous en annexe 3, un exemple de lettre des inspecteurs généraux du service de santé, signée par ses six membres dont Parmentier.

« À l'origine, les activités pharmaceutiques civiles et militaires sont exercées conjointement ou alternativement par la même personne ; il n'y a donc pas de pharmaciens militaires au sens strict. » (Labrude, Pharmaciens militaires, 2004). De nombreux pharmaciens de l’époque du Grand Empire sont célébrés dans le domaine de la pharmacie civile et celui de la pharmacie militaire, comme Parmentier par exemple.

Le pharmacien exerce donc dans de nombreux lieux. On retrouve le pharmacien dans les hôpitaux civils ou militaires, sur le terrain de combat ; dans les ambulances divisionnaires ; dans les lieux de dépôts de médicament ainsi que dans la pharmacie centrale.

L’apothicaire est un maillon important dans les campagnes napoléonienne, du fait qu’il assure la responsabilité du suivi des caisses de produits pharmaceutiques des ambulances qui suivent la Grande Armées. Chaque grade a son activité qui lui est associée d’après Labrude.

L’inspecteur général, Parmentier, établi la liste de médicaments qui doivent être dans un caisson d’ambulance. Ce qui permet d’avoir un aperçu des différentes thérapeutiques disponibles à l’époque. Nous le reverrons dans la partie suivante. Il est de plus celui qui s’occupe des recrutements dans l’armée, il mute et licencie, selon son appréciation. Enfin, Parmentier a un grand rôle dans l’hygiène des armées Napoléonienne, il prône la vaccination antivariolique et la fait adopter à la Grande Armée.

Ensuite les pharmaciens en chef, ils sont sur le terrain et ils ont un rôle d’approvisionnement, d’inspection et d’organisation du personnel. Ils ont le droit notamment de désigner qui occupera la garde de 24h, car les Pharmaciens militaires ont le devoir d’assurer une permanence des soins. Etant sur le terrain le pharmacien aide les chirurgiens sur place pour donner les premiers soins aux blessés : « Il y eut en peu de temps un grand nombre de blessés à l'ambulance. J'ai aidé M. Vanderback à faire des pansements ; j'ai tenu des membres qu'il amputait. » (Pierre-Irénée Jacob, 1996)

Les pharmaciens principaux des corps des armées, reçoivent et transmettent les ordres. Enfin les pharmaciens subalternes divisionnaires sont responsables des caissons des ambulances.

Certains pharmaciens se trouvant aux lieux de dépôts vont avoir un rôle de gestion de stocks et de distribution, ils sont donc responsables du transport des médicaments. Ce ravitaillement est fait en fonction des stocks et il est calculé de façon à faire régulièrement tourner les stocks.

En milieu hospitalier, les pharmaciens-chef et leurs subalternes vont devoir installer la pharmacie, préparer les médicaments, récolter les plantes médicinales, distribuer...

Le rôle du pharmacien de la Grande Armée est donc assez varié et ne se résume en aucun cas à la simple dispensation du médicament. Son rôle est bien plus important que cela. S’il ne prend que peu de risque de blessures, néanmoins les épidémies sont nombreuses et le risque infectieux est grand.

Les thérapeutiques de la Grande Armées sont assez limitées. On n’y trouve surtout des produits d’origines naturelles. Nous allons dans cette partie nous focaliser sur les thérapeutiques qu’il est possible de trouver dans des caissons pharmaceutiques transportés par les ambulances mobiles. En général, les amputations précoces sont préférées, avant d’évacuer le blessé vers les hôpitaux de proximité d’après R. Wey (Wey, 2008). Nous allons voir (Burnat, Janvier 2015) une liste indicative écrite par le pharmacien Parmentier, les différents médicaments qui doivent être présents dans les caisses des ambulances (annexe 2)..

Nous y retrouvons l’agaric de chêne. C’est un champignon parasite du chêne, du pommier ou encore du tilleul possédant notamment des propriétés pharmaceutiques hémostatiques, utilisé le plus souvent en bandage compressif il favorise la formation d’un caillot. De plus nous avons le sulfate de cuivre, qui est un fongicide et un bactéricide. L’alcool et l’acide acéteux sont probablement utilisés comme antiseptique.

La cire blanche utilisée en raison de ses propriétés antiseptiques qui devient adhérente en refroidissant.

La poudre de colophane est encore très utilisée aujourd’hui dans de nombreux domaines tels que la cosmétique ou la pharmacie comme excipient, ou encore dans le monde de l’imprimerie. A l’époque de la grande armée, elle était utilisée pour ses propriétés adhésives a des fins de préparation de sparadraps. Le fil blanc est utilisé pour les sutures des plaies.

La liqueur d’Hoffman est une préparation encore préparée aujourd’hui avec un mélange de 50% d’alcool à 90° et 50% d’éther. Elle nettoie la peau, et anesthésie le patient.

Le laudanum de Sydenham, est une teinture d’opium, utilisée par voie orale depuis les crises de dysenterie dans les années 1670. Elle se constitue de poudre d’opium, safran incisé et d’alcool à 30°. Elle est utilisée pour ses propriétés analgésiques et antidiarrhéiques, et doit sa faible action surtout à l’opium.

Enfin on trouve l’ammoniaque, peut être utilisée pour ses propriétés revigorantes, malgré une toxicité encore mal connue. Le tout est placé dans une boîte de médicaments de 5kg, transportée par les ambulances mobiles.

Bien que rares sont les témoignages de thérapeutique utilisé durant l’Empire, d’autres principes actifs sont déjà utilisés comme le quinquina, le camphre, la valériane, l’arnica. On note que certains de ces principes actifs ou de ces préparations sont encore utilisées de nos jours.

Parmentier et Bayen demandent, pour améliorer l’efficacité de la pharmacie, l’ouverture d’un grand « magasin général des médicaments », nommé plus tard pharmacie centrale des hôpitaux militaires. Celle-ci fut ouverte au Champs de Mars à Paris, puis rue Saint Dominique. En 1809, elle est transférée dans l’hôpital du Val de Grace. Son fonctionnement est assuré « par deux pharmaciens, onze subalternes, garçons de magasins, quatre pileurs un portier et un menuisier tonnelier », d’après (Trépardoux). On y retrouve donc du personnel spécialisé pour broyer, piler les différentes plantes thérapeutiques minéraux ou écorces, à défaut d’avoir la mécanique nécessaire, afin d’en faire des formes galéniques adéquates. Le menuisier, lui, sert à fabriquer les conditionnements nécessaires à l’envoi des médicaments.

Cette pharmacie centrale est par ailleurs en lien avec des lieux de dépôts, ayant fonction principale d’approvisionnement. Ces derniers servent à faire le lien entre des endroits stratégiques sur le trajet des troupes de la Grande armée et les champs de bataille afin de réduire le délai de réception des produits pharmaceutiques.

Ainsi on observe un réseau organisé. Le médicament emprunte un trajet tout fait qui part de la grande pharmacie centrale jusqu’aux champs de batailles ou jusqu’aux hôpitaux de fixes, en passant par les lieux de dépôts intermédiaires. Tout cela étant sous tutelle du pharmacien.

Les hôpitaux militaires à l’époque de la Grande Armée sont dépliés sur tout le territoire de l’Empire. Ils ne se limitent pas au simple territoire français actuel. Ainsi on retrouve des hôpitaux en Espagne, Allemagne, Pays Bas, Italie... C’est ainsi qu’on trouve une multitude d’hôpitaux militaires, très étalés géographiquement, et très éloignés de leur base principale.

Les hôpitaux sont soit fixes, ambulants, d’instruction, ou pour les vénériens ou galeux. Un pharmacien chef de service est présent dans chacun de ces hôpitaux avec un grade plus ou moins élevé en fonction de l’importance de cet hôpital.

Une permanence des soins est assurée par un service de garde ; les pharmacies hospitalières sont ouvertes en continu. Le pharmacien en chef désigne celui qui assurera la garde de 24h. (Cf. Partie 3.2.)

Il n’aura néanmoins pas le droit de substitution si un produit est manquant, le pharmacien des armées devra alors demander son accord à l’officier responsable de la prescription.

Parmentier est l’un des plus illustres pharmaciens. Ce pharmacien de la Grande Armée marque l’Histoire à travers ses travaux sur la nutrition et notamment lorsqu'il vante les qualités nutritives de la pomme de terre. Jusqu’alors rejetée et interdite à la culture, Parmentier popularise la pomme de terre et sa culture par le biais de repas, d’un mémoire et d’offrande au roi. A son honneur aujourd’hui encore des plats à base de pomme de terre portent son nom. Parmentier s’intéresse aussi à la conservation de divers aliments, à la substitution de produits en déficit comme le sucre ou bien les farines, et aux valeurs nutritives de diverses denrées. Il révolutionne d’ailleurs aussi le monde de la boulangerie en inventant une méthode novatrice de panification et en ouvrant une école de Boulangerie à Paris.

Il entre dans l’armée à l’âge de 20 ans et il est repéré par Bayen, qui deviendra son mentor et qui formera Parmentier. Plus tard il devient l’apothicaire de l’Hôtel royal des Invalides. Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, Parmentier est le pharmacien inspecteur général des armées. Il est très respecté et a beaucoup d’importance dans le bon fonctionnement du service de santé des armées. En effet c’est lui qui décide de la composition des caissons de médicaments des fourgons en campagne et de la gestion des pharmaciens militaires. Il révolutionne l’hygiène hospitalière et celle des troupes de la Grande Armée, notamment en vantant les mérites de la vaccination contre la variole. Il occupe sa fonction d’inspecteur des armées jusqu’à sa mort en 1813.

Cet illustre pharmacien, bien qu’unique en son genre, nous montre que le rôle du pharmacien de la Grande Armée ne peut cantonner à la simple préparation et délivrances de drogues. Parmentier, a su révolutionner l’Histoire de la Pharmacie ; par ses travaux sur l’opium, l’ergot de seigle ; autant que celle de l’agro-alimentaire ; par ses travaux sur la conservation des aliments, les valeurs nutritives et la substitution de beaucoup de denrées

Nous avons vu au cours de ces différentes parties, les différents rôles du métier de pharmacien au sein de la Grande Armée, qu’ils soient directement sur le terrain, ou bien dans les hôpitaux militaires. Le système de santé des armées, ayant du mal à se faire une place, devient une lacune de l’armée napoléonienne. De grands médecins et pharmaciens se battent pour obtenir de meilleurs statuts.

L’époque de l’Empire marque aussi de grosses avancées pharmaceutiques, comme nous l’avons vu par l’exemple de Parmentier. Il entreprend des recherches en nutrition sur divers sujet tels que la conservation des aliments, les qualités nutritives de divers aliments… Il entreprend aussi des recherches sur différentes drogues comme le l’opium et l’ergot de seigle, aujourd’hui encore très largement utilisés. Ainsi, l’époque de la Grande Armée, est majeure, et marque le début du progrès médical, et de l’amélioration de la place du professionnel de santé, et plus particulièrement, le pharmacien.

D’après Wey, de nos jours, les soldats en opération ont la chance d’être protégé par un système de santé militaire performant, et presque l’un des meilleurs au monde. Notre SSA depuis son institution s’améliore et s’adapte en fonction des différentes problématiques s’offrant à elle et en assure par ce biais sa pérennité.

Annexe 1 : uniformes des pharmaciens militaires durant l'Empire et A. Parmentier en uniforme d'inspecteur.

Annexe 2 : ordonnance de Parmentier pour le remplissage des caisses de médicaments destinées aux champs de batailles

Annexe 3 : 16 brumaire An 2 membres du conseil de santé : COSTE, LARREY, HEURTELOUP, PERCY, DESGENETTE et PARMENTIER

Bastian, E. Grades et uniformes des pharmaciens militaires français. Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1962;339-59.

Burnat, P. Les pharmaciens militaires sous l'Empire. Bicentenaire du premier concours de l'internat en pharmacie. Paris. Janvier 2015.

Labrude, P. Les pharmaciens de la Grande Armée : S. Oulieu, le rôle des pharmaciens de la Grande Armée. Revue d'Histoire de la Pharmacie. 1989; 420-421.

Labrude, P. Pharmaciens militaires. Revue d'Histoire de la Pharmacie. 2004;. 664-6.

Pierre-Irénée Jacob. "Journal et itinéraire de dix années de campagne". Revue d'Histoire de la Pharmacie. 1996; 81-96.

Sandeau, J. Revue du Souvenir Napoléonien. 2004;450:19-27.

Trépardoux, F. (s.d.). Des médicaments pour les pharmaciens de l'armée (1800-1815).

Wey, R.. Le service de santé des armées au centre du champ de bataille. Tricentenaire du Service de santé des armées médecine et armées. 2008;.36, 50409.

L’époque de l’Empire est une époque difficile pour le service de santé des armées, peu reconnu par l’Empereur, il a du mal à se créer une place et est une grosse lacune de la Grande Armée. Le pharmacien militaire, n’a pas réellement un statut de militaire ; il n’est pas considéré comme un officier. Néanmoins, primordial dans le bon fonctionnement d’une armée et surtout dans le traitement des blessés ; le pharmacien militaire travaille avec les drogues souvent naturelles, et remplit de nombreuses autres fonctions, semblables à celle exercées aujourd’hui à plus grande échelle dans le SSA. Le ravitaillement sanitaire, est dûment organisé. Une pharmacie centrale est mise en place à l’Ecole militaire et des lieux de dépôts font le lien entre cette dernière et les champs de batailles ou les divers hôpitaux militaires.

Certains pharmaciens militaires, comme Parmentier, marqueront l’Histoire de la pharmacie moderne autant civile que militaire, et dans bien d’autres domaines…

Dans l'avenir, comme il l'a réalisé par le passé, le service de santé des armées devra, pour conserver cette qualité due aux soldats, poursuivre une veille active sur les risques, les menaces et les modifications des conditions d'engagement des forces. (…). Le Service de santé a toujours trouvé dans ses rangs les forces d’imagination et de progrès pour faire en sorte que chaque blessé puisse bénéficier du meilleur des bonnes pratiques médicales de son temps. (…) à l'exemple de la longue lignée de ceux dont ils sont les héritiers, ses personnels continueront à promouvoir les réformes qui leur apparaîtront essentielles (…). Intégralité des exigences éthiques de la médecine militaire. (Wey, 2008).